東京都港区南麻布1丁目6番15号

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社についてですが、推定社員数は301~1000人になります。所在地は港区南麻布1丁目6番15号になり、近くの駅は麻布十番駅。株式会社エアノスが近くにあります。厚生労働省より『女性の活躍推進企業』の認定を受けました。また、法人番号については「9010401005010」になります。

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社に行くときに、お時間があれば「泉屋博古館東京」に立ち寄るのもいいかもしれません。

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社の訪問時の会話キッカケ

「 お忙しいところお時間をいただき、ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。

麻布十番駅に行くのはどう行けば近いですか。

泉屋博古館東京が近くにあるようですが、歩くと何分かかりますか

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社のいいところはどんなところですか 」

法人名フリガナ

エヌティティラーニングシステムズ

住所

〒106-0047 東京都港区南麻布1丁目6番15号

google map

google map

推定社員数

301~1000人

代表

代表取締役社長 鳥越隆

設立日

1987年09月21日

事業概要

●教育研修の企画・実施及び教育支援システムの企画・開発・販売・運営●教材、マニュアル、ハンドブック、パンフレット、書籍等のドキュメンテーション の企画・制作・販売・管理●インターネット・その他情報通信ネットワークのコンテンツ、アプリケーション等の情報通信ビジネスソリューションの企画・提供及び情報システムの企画・開発・販売・運営・管理●映像ソフトウェア、映像、音楽、コンピュータグラフィックス等の企画・開発・販売及び映像システム等の企画・開発・販売・運営・管理●前各号に関連する電気通信技術、コンピュータ技術、映像技術等を応用した、教育支援システム・インターネット関連ソリューションシステム・映像システム等の企画、開発、販売、運営●前各号に関連する教材・ソフトウェアの開発、販売及び管理システム・施設等の運営・賃貸・運用訓練各種イベント・展示・ギャラリー・ショウルーム等の展示場設備等の企画、制作、運営●前各号に関連する調査・コンサルティング事業●前各号に関連する建設工事、保守●前各号に関連する飲食店業、書籍等の物品販売●前各号に付帯関連する一切の業務

認定及び受賞

厚生労働省より『女性の活躍推進企業』

厚生労働省より『えるぼし-認定』

厚生労働省より2018部門で『次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定』

厚生労働省より2020部門で『次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定』

周辺のお天気

周辺の駅

4駅

東京メトロ南北線の麻布十番駅

都営大江戸線の麻布十番駅

東京メトロ南北線の白金高輪駅

都営都営三田線の白金高輪駅

東京メトロ南北線の麻布十番駅

都営大江戸線の麻布十番駅

東京メトロ南北線の白金高輪駅

都営都営三田線の白金高輪駅

地域の企業

地域の観光施設

法人番号

9010401005010

法人処理区分

新規

プレスリリース

発達障がいを理解し合理的配慮を学ぶVR体験型プログラムを提供開始

2023年03月23月 15時

XRを活用した学生向けの新たな学び体験創出を産官学連携で実現

2022年12月20月 15時

「NTT XR 視覚障がい者等体験VR」のイベント実施について

2022年10月14月 15時

2023年03月23月 15時

XRを活用した学生向けの新たな学び体験創出を産官学連携で実現

2022年12月20月 15時

「NTT XR 視覚障がい者等体験VR」のイベント実施について

2022年10月14月 15時

発達障がいを理解し合理的配慮を学ぶVR体験型プログラムを提供開始

2023年03月23月 15時

~東京都23区内の保育園、小中学校等(3組織限定)への無償体験会募集開始~エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:鳥越隆)と一般社団法人 日本発達障害ネットワーク(事務局:東京都墨田区、理事長:市川 宏伸 以下JDDnet)は、教育関係者が発達障がいの特徴を当事者目線で正しく理解し、合理的な配慮を促すためのVR体験型プログラムを提供開始します。

合わせて、本プログラムを教育関係者に無償で受講頂ける体験会を開催します(3月23日より募集開始)。

1.本取組みの背景

通常学級に在籍する小中学生の8.8%に、学習面や行動面で著しい困難を示す発達障がいの可能性があることが、文部科学省発表(2022年12月13日)の調査結果から明らかとなりました。※1

一方、こうした小中学生のうち、学校の「校内委員会」で特別な支援が必要と判断されたのは3割にも満たず、発達障がいに対する理解の醸成と学校全体での取組みや支援を促すことが求められます。

「発達障がいは生まれながらの可能性や個性のあり方の一つ」ととらえ、その特性を正しく理解し、合理的な配慮や支援を通じて、当事者がより良く学び、適応できる社会づくりを目指す取組みの一つとして、VR映像体験による特性の理解や具体的配慮の仕方を学ぶ体験型プログラムの提供を開始しました。

※1 文科省 令和4年 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査

2.プログラム内容

このプログラムは、外見からは理解が難しい発達障がいの特性を当事者目線で疑似体験し、より深く理解する体験VRと専門家による解説や受講者間のディスカッションを組合わせたブレンド型学習スタイルで構成しています。

概ね1時間程度のカリキュラムとして、参加型のプログラムとなっています。

発達障がいは明確な定義づけが難しく、その日の体調によって特性の現れ方が一定でないため、一般的に周囲から理解されにくいものです。

そして、一番重要な点は“障がい“ではなく、生まれながらの“特性”であることを理解することが必要です。

本プログラムは、長年、当事者の研究や支援を行ってきた専門家の知識や経験を共有し、“学ぶのではなく体験する“ことに重きを置いたものです。学び、感じ、共感することを通じて、ディスカッションを行い、“障がい”や“当事者の生きづらさ”を生み出しているのは私たち自身であるという気づきと行動変容のきっかけをつくります。

(1)カリキュラムイメージ(60分程度)

1.講義:一般社団法人日本発達障害ネットワーク(JDDnet)の専門家による発達障がいに関する解説事例紹介等

2.VR体験:当事者目線での疑似体験

・ADHD(注意欠如・多動性障害)

・自閉症スペクトラム障害(ASD)

・学習障害(LD)

・発達性協調運動症

3.ディスカッション:参加者意見交換、相互理解、自己内省

4.講義・参加者共有 :当事者への接し方、合理的配慮、支援について考える。

(2)当事者目線によるVR イメージ画像

(3)価格(税抜)

118,000円から(受講者30名まで、1回開催の場合、機材運搬・講師交通費等諸経費は除く)

※詳細は個別応談となりますので、お問合せください。

3.無償体験会

発達障がいの可能性がある園児、小中学生へ効果的な支援を促すためには、担任の先生だけでなく学校全体が連携し、理解の醸成と学校全体での取組みや支援を促すことが不可欠です。

取組みの主旨や本プログラムの内容をご理解頂くための体験会を保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校等を対象に無償にて開催します。

(1)対象:保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校等の教員、指導や教務に関わっている方

(2)募集開始:2023年3月23日

(3)応募単位:都内23区の東京都内の保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校等の教育現場もしくは組織(3組織程度)

(4)実施時期:2023年5月から (学校・講師との日程調整の上、確定)

(5)講師:一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 理事による講義(オンライン対応もあり)

(6)実施時間: 60分間程度

(7)最大受講人数:30名程度

(8)実施に関するお願い:アンケートの実施と回答、実施学校の教員の方等への取材(弊社サイトへの掲載)、実施風景の撮影及び、Webページへの掲載許諾

(9)お申込み:お申込みをご希望される学校は、以下のURLからお申込み下さい。

URL:https://www.nttls.co.jp/vr_developmental_disorder

申込URL

※お申込み多数の場合は、実施のご要望に沿えない場合がございます。

※学校等の組織単位でのお申込みとなりますが、近隣学校の教員の方等も参加頂くことは可能です。

合わせて、本プログラムを教育関係者に無償で受講頂ける体験会を開催します(3月23日より募集開始)。

1.本取組みの背景

通常学級に在籍する小中学生の8.8%に、学習面や行動面で著しい困難を示す発達障がいの可能性があることが、文部科学省発表(2022年12月13日)の調査結果から明らかとなりました。※1

一方、こうした小中学生のうち、学校の「校内委員会」で特別な支援が必要と判断されたのは3割にも満たず、発達障がいに対する理解の醸成と学校全体での取組みや支援を促すことが求められます。

「発達障がいは生まれながらの可能性や個性のあり方の一つ」ととらえ、その特性を正しく理解し、合理的な配慮や支援を通じて、当事者がより良く学び、適応できる社会づくりを目指す取組みの一つとして、VR映像体験による特性の理解や具体的配慮の仕方を学ぶ体験型プログラムの提供を開始しました。

※1 文科省 令和4年 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査

2.プログラム内容

このプログラムは、外見からは理解が難しい発達障がいの特性を当事者目線で疑似体験し、より深く理解する体験VRと専門家による解説や受講者間のディスカッションを組合わせたブレンド型学習スタイルで構成しています。

概ね1時間程度のカリキュラムとして、参加型のプログラムとなっています。

発達障がいは明確な定義づけが難しく、その日の体調によって特性の現れ方が一定でないため、一般的に周囲から理解されにくいものです。

そして、一番重要な点は“障がい“ではなく、生まれながらの“特性”であることを理解することが必要です。

本プログラムは、長年、当事者の研究や支援を行ってきた専門家の知識や経験を共有し、“学ぶのではなく体験する“ことに重きを置いたものです。学び、感じ、共感することを通じて、ディスカッションを行い、“障がい”や“当事者の生きづらさ”を生み出しているのは私たち自身であるという気づきと行動変容のきっかけをつくります。

(1)カリキュラムイメージ(60分程度)

1.講義:一般社団法人日本発達障害ネットワーク(JDDnet)の専門家による発達障がいに関する解説事例紹介等

2.VR体験:当事者目線での疑似体験

・ADHD(注意欠如・多動性障害)

・自閉症スペクトラム障害(ASD)

・学習障害(LD)

・発達性協調運動症

3.ディスカッション:参加者意見交換、相互理解、自己内省

4.講義・参加者共有 :当事者への接し方、合理的配慮、支援について考える。

(2)当事者目線によるVR イメージ画像

(3)価格(税抜)

118,000円から(受講者30名まで、1回開催の場合、機材運搬・講師交通費等諸経費は除く)

※詳細は個別応談となりますので、お問合せください。

3.無償体験会

発達障がいの可能性がある園児、小中学生へ効果的な支援を促すためには、担任の先生だけでなく学校全体が連携し、理解の醸成と学校全体での取組みや支援を促すことが不可欠です。

取組みの主旨や本プログラムの内容をご理解頂くための体験会を保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校等を対象に無償にて開催します。

(1)対象:保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校等の教員、指導や教務に関わっている方

(2)募集開始:2023年3月23日

(3)応募単位:都内23区の東京都内の保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校等の教育現場もしくは組織(3組織程度)

(4)実施時期:2023年5月から (学校・講師との日程調整の上、確定)

(5)講師:一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 理事による講義(オンライン対応もあり)

(6)実施時間: 60分間程度

(7)最大受講人数:30名程度

(8)実施に関するお願い:アンケートの実施と回答、実施学校の教員の方等への取材(弊社サイトへの掲載)、実施風景の撮影及び、Webページへの掲載許諾

(9)お申込み:お申込みをご希望される学校は、以下のURLからお申込み下さい。

URL:https://www.nttls.co.jp/vr_developmental_disorder

申込URL

※お申込み多数の場合は、実施のご要望に沿えない場合がございます。

※学校等の組織単位でのお申込みとなりますが、近隣学校の教員の方等も参加頂くことは可能です。

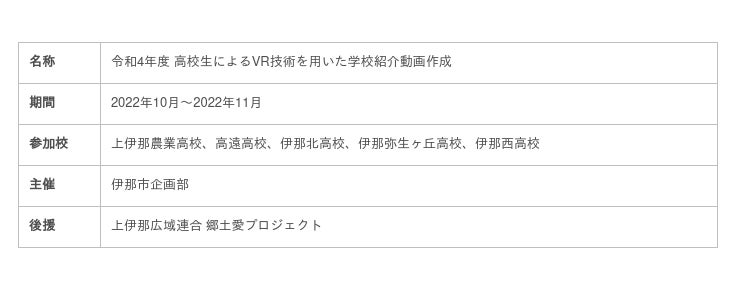

XRを活用した学生向けの新たな学び体験創出を産官学連携で実現

2022年12月20月 15時

~長野県伊那市にて高校生によるVR学校紹介制作のハンズオン講座~エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:鳥越 隆)は、長野県伊那市企画部ならびに上伊那広域連合「郷土愛プロジェクト」、および伊那市近郊の高校5校(上伊那農業高校、高遠高校、伊那北高校、伊那弥生ヶ丘高校、伊那西高校)と連携し、360度VR映像による学校紹介動画を参加校の生徒自身が企画・制作するという新たな体験型プログラムを実現させました。

本プログラムにおいては、学校紹介動画を生徒自身が360度カメラで撮影・制作する体験学習と、事前のVOD学習、参加校同士の交流といった複数のカリキュラムを組み合わせ、コロナ禍における新しい学習スタイルとしても注目されている「ブレンド型学習」形式での研修プログラムとして構成し、2022年11月27日(日)に伊那市役所にて完成動画試写会が開催されました。

完成した動画は、2022年12月9日(金)より「伊那市公式動画チャンネル」内のYouTubeコンテンツとして公開されており、今後、参加校への入学を検討する中学生や、伊那市近郊への転入を検討するファミリー層等へ向けて、市内外に広く情報発信していくことを想定しております。

1.背景

全国の多くの自治体は、進学・就職期の若年層の転出とそれに伴う人口減を課題として抱えており、伊那市でも進学期の転出傾向は従来と変わらないものの、就職期・転職期の転入傾向は近年弱まり、特に20歳代の若者の人口減少が顕著となっています。

こうした中、伊那市では、「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」を目指す姿として掲げ、最新の技術・データを活用して地域課題を解決し、若者が定住・子育てしたくなる街づくりを実現するべく、2018年に「新産業技術推進ビジョン」が策定され、以降、市政の充実や地域の魅力発信、歴史の継承等にXR等の最新の映像技術を積極的に活用する取組み※1が行われてきました。

一方、当社は、2020年6月に京都府宮津市と連携して「観光VR映像」※2を制作するなど、XRを活用した地域振興に貢献するべく取り組んでおり、さらに、ICTと教育・研修のノウハウを活かした「新しい学び体験」の創出にチャレンジしています。

こうした背景を踏まえ、この度、新技術を活用した地域の活力創造に取り組む伊那市と、上伊那広域連合のキャリア教育事業「郷土愛プロジェクト」、教育・研修のノウハウとVR映像制作技術を有する当社が手を携え、伊那市近郊の高校5校を対象に、地元の高校の魅力をVR映像化して地域内外に発信する取組みを体験学習としてプログラム化することで、産官学連携により、XRを活用した学生向けの新たな学び体験創出と上伊那地域の魅力発信が実現しました。

※1 モバイルクリニック(オンライン診療による移動診療車)、ぐるっとタクシー(AIを活用した乗合タクシー)などICTを活用した行政サービスの拡充や、XRを活用した郷土の歴史の継承(高遠城の戦いをVRで再現)、地元の見どころ紹介(高遠城址お花見VRツアー等)など。

※2 【NTT XR】宮津市観光VRプロモーション https://www.nttls.co.jp/bizcase/vol005

本サービスはNTTグループが展開するXR*事業「NTT XR(Extended Reality)」の取り組みの1つです。

*XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。

https://group.ntt/jp/nttxr/index.html

2.概要

事業概要

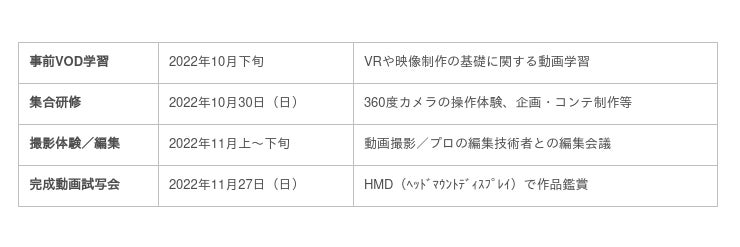

全体カリキュラム

10月下旬に実施した事前VOD学習では、VRをはじめとしたXR技術に関する基礎知識や360度VR動画の企画・制作ノウハウが学べる動画コンテンツを提供。生徒たちにはスマートフォン等で各々好きなタイミングで視聴していただきました。

10月30日には、参加5校の交流プログラムと集合研修を実施し、360度カメラの実機を用いて操作体験をしたり、制作する動画のテーマや構成について話し合ったり、絵コンテの制作も行っていただきました。

集合研修当日に360度カメラを生徒へ貸し出し、翌日から1週間が動画撮影期間となりました。11月上旬と日も短くなる中、授業中・昼休み・放課後の時間をフル活用して課外活動的に思い思いの動画を撮影してきていただきました。

動画の編集は当社の映像制作部門に所属するプロの編集技術者が実施しますが、生徒たちには「編集会議」に参加してもらい、映像をどうつなげるか、テロップやBGMはどこで入れるか、イメージ通りの作品になるよう編集技術者と相談しながら仕上げを行いました。

ついに、5校のVR映像が完成し、11月27日の完成動画試写会でお披露目を行いました。各校の生徒に工夫したポイント、苦労した点などを発表していただき、いざHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着。工夫が凝らされた作品を360度映像として楽しんでいただきました。

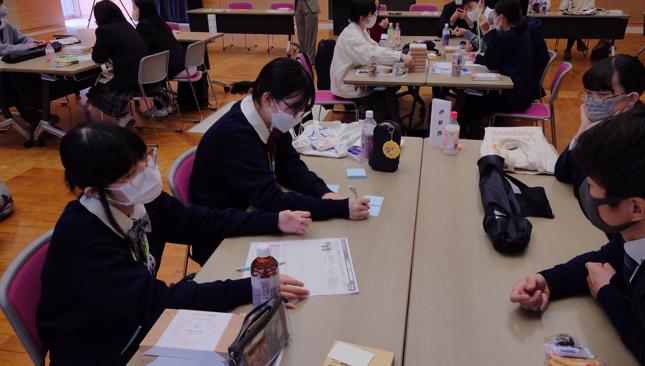

3.集合研修(10月30日)の模様

当日は日曜日にも関わらず多くの生徒が参加し、VRに関する基礎知識や、360度映像の特長を活かした撮影方法をはじめとした各種撮影・編集技法について学んだ上で、実際に360度カメラを利用しながら自身の学校の魅力を紹介する動画の構想をまとめました。

伊那市企画部企画政策課 新産業技術推進コーディネーター 小林様による開催の挨拶

講義後、実際の360度カメラを手にすると生徒たちは興味津々。360度カメラと自身のスマホを連携させてその場で試し撮影を実施し、プレビュー映像をチェックしながら撮影方法を確認しました。その後、自身の学校の魅力を再確認しつつ、どこで何を撮影するのかなど活発な議論を実施していました。

360度カメラを手に試し撮影をしている生徒たち

学校のどこを撮影するのか議論する生徒たち

<ご担当者様の声>

上伊那広域連合 地域振興課 郷土愛プロジェクト担当

キャリア教育コーディネーター 傳田(でんだ)様

「生徒たちが自身の学校紹介を検討する際に、真剣にディスカッションしている様子や、終わった後の反応を見ると、どのような映像が完成するのかが楽しみ。360度カメラを興味深く操作している生徒の姿が印象的だった。」

4.完成動画試写会(11月27日)の模様

生徒たちに加えて撮影をサポートされた先生方にも参加いただき、工夫したポイント・苦労した点などの発表と併せて完成した動画を順番にお披露目していきました。同じ地域の高校生が同じ時期に作成した動画ですが、校舎内の様子や一日の流れ、特徴的な授業内容といった学校の個性と、動画全体の構成、ナレーション・テロップのセンスなど生徒たちの個性が存分に表現された作品に仕上がりました。

今回制作した360度VR動画はPCやスマートフォンの画面でも簡易的に視聴することができますが、試写会では参加者全員にHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を貸し出し、360度の視野を体験していただきました。全方位の映像が視聴できるという特徴を踏まえた演出の工夫も見られ、生徒たちはその場で後ろを振り返ったり上を向いたりしながら全5校の動画作品を鑑賞しました。

参加後アンケートの満足度も高く、映像作品の企画・撮影といった普段なかなかできない経験を、忙しい学校生活の中でも楽しんでいただけた様子でした。

撮影の苦労、こだわりポイントを説明する生徒たち

他の学校の映像も参加者全員で視聴し地域の魅力を共有

<ご担当者様の声>

伊那市 企画部 企画政策課

新産業技術推進コーディネーター 小林様

「撮影期間が短い中で、各校の特色を活かした映像が盛り込まれたコンテンツとなっており、非常に素晴らしかった。参加して下さった生徒の皆さんが、全体のストーリー検討から撮影まで良く考えながら制作したのが分かる内容だった。」

<参加生徒アンケート(抜粋)>

「どこの学校も完成度が高くて各学校個性があって面白かった!」

「外の映像を撮る時は暗くなる前に撮らないとならないから放課後に急いで撮らなくちゃならなくて大変だった」

「時間に余裕がなく天候や大会の練習の関係で50%満足するものは撮れなかった。」

「なかなか携わることの出来ない機会でしたので、不安もありましたが楽しい活動をすることが出来ました。ありがとうございました。」

「VRを自分たちで撮影するのは滅多にできないと思うのでとてもいい経験になった。」

5.今後の展開

完成した動画は、2022年12月9日(金)より伊那市公式動画チャンネル内のYouTube上で公開され、今後、参加校への入学を検討する中学生や、伊那市近郊への転入を検討するファミリー層等へ向けて、市内外に広く情報発信していくことを想定しております。各校の特色・特長が生徒自身の感性で思い思いに表現された動画の活用機会の広がりとともに、上伊那地域への理解・関心が広がっていくものと考えています。

当社では、今回の取り組みを皮切りに、学校教育現場におけるVR動画制作や、VR動画による地域・学校の魅力発信に貢献するべく、より良いサービスの提供に取り組んでまいります。

■伊那市公式HP

https://www.inacity.jp/shisei/inashiseisakusesaku/shinsangyougijutu/174kij20221209.html

(伊那市公式動画チャンネルURL掲載先)

本プログラムにおいては、学校紹介動画を生徒自身が360度カメラで撮影・制作する体験学習と、事前のVOD学習、参加校同士の交流といった複数のカリキュラムを組み合わせ、コロナ禍における新しい学習スタイルとしても注目されている「ブレンド型学習」形式での研修プログラムとして構成し、2022年11月27日(日)に伊那市役所にて完成動画試写会が開催されました。

完成した動画は、2022年12月9日(金)より「伊那市公式動画チャンネル」内のYouTubeコンテンツとして公開されており、今後、参加校への入学を検討する中学生や、伊那市近郊への転入を検討するファミリー層等へ向けて、市内外に広く情報発信していくことを想定しております。

1.背景

全国の多くの自治体は、進学・就職期の若年層の転出とそれに伴う人口減を課題として抱えており、伊那市でも進学期の転出傾向は従来と変わらないものの、就職期・転職期の転入傾向は近年弱まり、特に20歳代の若者の人口減少が顕著となっています。

こうした中、伊那市では、「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」を目指す姿として掲げ、最新の技術・データを活用して地域課題を解決し、若者が定住・子育てしたくなる街づくりを実現するべく、2018年に「新産業技術推進ビジョン」が策定され、以降、市政の充実や地域の魅力発信、歴史の継承等にXR等の最新の映像技術を積極的に活用する取組み※1が行われてきました。

一方、当社は、2020年6月に京都府宮津市と連携して「観光VR映像」※2を制作するなど、XRを活用した地域振興に貢献するべく取り組んでおり、さらに、ICTと教育・研修のノウハウを活かした「新しい学び体験」の創出にチャレンジしています。

こうした背景を踏まえ、この度、新技術を活用した地域の活力創造に取り組む伊那市と、上伊那広域連合のキャリア教育事業「郷土愛プロジェクト」、教育・研修のノウハウとVR映像制作技術を有する当社が手を携え、伊那市近郊の高校5校を対象に、地元の高校の魅力をVR映像化して地域内外に発信する取組みを体験学習としてプログラム化することで、産官学連携により、XRを活用した学生向けの新たな学び体験創出と上伊那地域の魅力発信が実現しました。

※1 モバイルクリニック(オンライン診療による移動診療車)、ぐるっとタクシー(AIを活用した乗合タクシー)などICTを活用した行政サービスの拡充や、XRを活用した郷土の歴史の継承(高遠城の戦いをVRで再現)、地元の見どころ紹介(高遠城址お花見VRツアー等)など。

※2 【NTT XR】宮津市観光VRプロモーション https://www.nttls.co.jp/bizcase/vol005

本サービスはNTTグループが展開するXR*事業「NTT XR(Extended Reality)」の取り組みの1つです。

*XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。

https://group.ntt/jp/nttxr/index.html

2.概要

事業概要

全体カリキュラム

10月下旬に実施した事前VOD学習では、VRをはじめとしたXR技術に関する基礎知識や360度VR動画の企画・制作ノウハウが学べる動画コンテンツを提供。生徒たちにはスマートフォン等で各々好きなタイミングで視聴していただきました。

10月30日には、参加5校の交流プログラムと集合研修を実施し、360度カメラの実機を用いて操作体験をしたり、制作する動画のテーマや構成について話し合ったり、絵コンテの制作も行っていただきました。

集合研修当日に360度カメラを生徒へ貸し出し、翌日から1週間が動画撮影期間となりました。11月上旬と日も短くなる中、授業中・昼休み・放課後の時間をフル活用して課外活動的に思い思いの動画を撮影してきていただきました。

動画の編集は当社の映像制作部門に所属するプロの編集技術者が実施しますが、生徒たちには「編集会議」に参加してもらい、映像をどうつなげるか、テロップやBGMはどこで入れるか、イメージ通りの作品になるよう編集技術者と相談しながら仕上げを行いました。

ついに、5校のVR映像が完成し、11月27日の完成動画試写会でお披露目を行いました。各校の生徒に工夫したポイント、苦労した点などを発表していただき、いざHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着。工夫が凝らされた作品を360度映像として楽しんでいただきました。

3.集合研修(10月30日)の模様

当日は日曜日にも関わらず多くの生徒が参加し、VRに関する基礎知識や、360度映像の特長を活かした撮影方法をはじめとした各種撮影・編集技法について学んだ上で、実際に360度カメラを利用しながら自身の学校の魅力を紹介する動画の構想をまとめました。

伊那市企画部企画政策課 新産業技術推進コーディネーター 小林様による開催の挨拶

講義後、実際の360度カメラを手にすると生徒たちは興味津々。360度カメラと自身のスマホを連携させてその場で試し撮影を実施し、プレビュー映像をチェックしながら撮影方法を確認しました。その後、自身の学校の魅力を再確認しつつ、どこで何を撮影するのかなど活発な議論を実施していました。

360度カメラを手に試し撮影をしている生徒たち

学校のどこを撮影するのか議論する生徒たち

<ご担当者様の声>

上伊那広域連合 地域振興課 郷土愛プロジェクト担当

キャリア教育コーディネーター 傳田(でんだ)様

「生徒たちが自身の学校紹介を検討する際に、真剣にディスカッションしている様子や、終わった後の反応を見ると、どのような映像が完成するのかが楽しみ。360度カメラを興味深く操作している生徒の姿が印象的だった。」

4.完成動画試写会(11月27日)の模様

生徒たちに加えて撮影をサポートされた先生方にも参加いただき、工夫したポイント・苦労した点などの発表と併せて完成した動画を順番にお披露目していきました。同じ地域の高校生が同じ時期に作成した動画ですが、校舎内の様子や一日の流れ、特徴的な授業内容といった学校の個性と、動画全体の構成、ナレーション・テロップのセンスなど生徒たちの個性が存分に表現された作品に仕上がりました。

今回制作した360度VR動画はPCやスマートフォンの画面でも簡易的に視聴することができますが、試写会では参加者全員にHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を貸し出し、360度の視野を体験していただきました。全方位の映像が視聴できるという特徴を踏まえた演出の工夫も見られ、生徒たちはその場で後ろを振り返ったり上を向いたりしながら全5校の動画作品を鑑賞しました。

参加後アンケートの満足度も高く、映像作品の企画・撮影といった普段なかなかできない経験を、忙しい学校生活の中でも楽しんでいただけた様子でした。

撮影の苦労、こだわりポイントを説明する生徒たち

他の学校の映像も参加者全員で視聴し地域の魅力を共有

<ご担当者様の声>

伊那市 企画部 企画政策課

新産業技術推進コーディネーター 小林様

「撮影期間が短い中で、各校の特色を活かした映像が盛り込まれたコンテンツとなっており、非常に素晴らしかった。参加して下さった生徒の皆さんが、全体のストーリー検討から撮影まで良く考えながら制作したのが分かる内容だった。」

<参加生徒アンケート(抜粋)>

「どこの学校も完成度が高くて各学校個性があって面白かった!」

「外の映像を撮る時は暗くなる前に撮らないとならないから放課後に急いで撮らなくちゃならなくて大変だった」

「時間に余裕がなく天候や大会の練習の関係で50%満足するものは撮れなかった。」

「なかなか携わることの出来ない機会でしたので、不安もありましたが楽しい活動をすることが出来ました。ありがとうございました。」

「VRを自分たちで撮影するのは滅多にできないと思うのでとてもいい経験になった。」

5.今後の展開

完成した動画は、2022年12月9日(金)より伊那市公式動画チャンネル内のYouTube上で公開され、今後、参加校への入学を検討する中学生や、伊那市近郊への転入を検討するファミリー層等へ向けて、市内外に広く情報発信していくことを想定しております。各校の特色・特長が生徒自身の感性で思い思いに表現された動画の活用機会の広がりとともに、上伊那地域への理解・関心が広がっていくものと考えています。

当社では、今回の取り組みを皮切りに、学校教育現場におけるVR動画制作や、VR動画による地域・学校の魅力発信に貢献するべく、より良いサービスの提供に取り組んでまいります。

■伊那市公式HP

https://www.inacity.jp/shisei/inashiseisakusesaku/shinsangyougijutu/174kij20221209.html

(伊那市公式動画チャンネルURL掲載先)

「NTT XR 視覚障がい者等体験VR」のイベント実施について

2022年10月14月 15時

~台東区社会福祉協議会主催「ふくしつながりフェスタ」に出展致します~エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:鳥越 隆)は、2022年10月16日(日)に御徒町南口駅前広場(おかちまちパンダ広場)で開催される、社会福祉法人台東区社会福祉協議会主催のイベント「ふくしつながりフェスタ」において、「NTT XR 視覚障がい者等体験VR」の体験ブースを出展致します。

VRを活用して様々な視覚障がいの特性や当事者の感覚・困りごとを体感していただくことで、相互理解や合理的な配慮・支援について考えるきっかけづくりをサポート致します。

1.概要

「ふくしつながりフェスタ」は、台東区社会福祉協議会及びボランティア団体等地域福祉活動団体の活動を来訪者や各種団体・企業等にPRするとともに、台東区内の福祉活動に関わる情報に触れる機会や、団体間の交流とつながりを促進する場を創出することにより、相互理解を高め、地域共生社会の更なる充実を図ることを目的としたイベントです。

NTTグループではダイバーシティ&インクルージョンの一環として、障がいのある方々の雇用機会の拡大と、一人ひとりがありのままで安心して働ける職場づくりに取り組んでいます。当社も2020年に「NTT XR 視覚障がい者等体験VR」※の提供を開始し、障がい者サポートに関心をお持ちの方や障がい者雇用に取り組まれる企業を支えてきた経緯があり、この度のイベント出展の運びとなりました。

※ 本サービスはNTTグループが展開するXR*事業「NTT XR(Extended Reality)」の取り組みの1つです。

*XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。

https://group.ntt/jp/nttxr/index.html

2.体験VRについて

視覚障がい者の視点・視野を再現したVR動画をHMD(ヘッド・マウント・ディスプレイ)で視聴し、当事者の感覚を体験していただきます。

VRを活用することにより、何気ない日常の風景が、「視野障がい(視野狭窄・中心暗転)」「色覚障がい」「光覚障がい」の当事者からどのように見えているのか、実感をもって体験することができます。

※参考: https://www.nttls.co.jp/vr_disabilities

VRで再現している視覚障がい

視力障がい…全体がぼやける

視野障がい…視野狭窄、中心暗転

色覚障がい…特定の色が見えないなど

光覚障がい…明るすぎる、暗すぎる

VRコンテンツイメージ

中心暗転

光覚障がい

色覚障がい

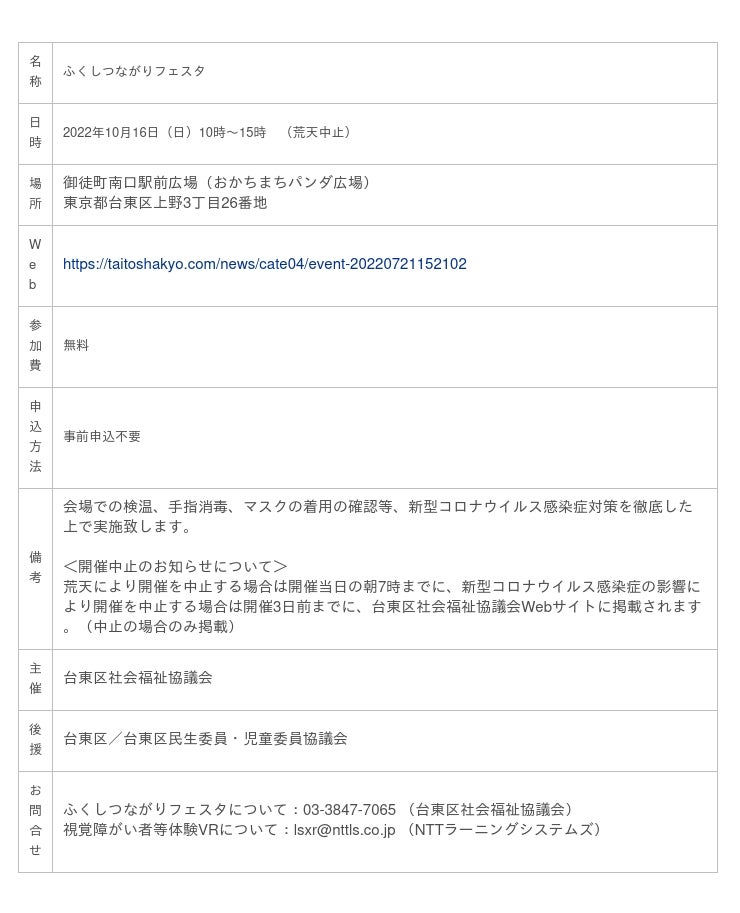

3.イベントについて

VRを活用して様々な視覚障がいの特性や当事者の感覚・困りごとを体感していただくことで、相互理解や合理的な配慮・支援について考えるきっかけづくりをサポート致します。

1.概要

「ふくしつながりフェスタ」は、台東区社会福祉協議会及びボランティア団体等地域福祉活動団体の活動を来訪者や各種団体・企業等にPRするとともに、台東区内の福祉活動に関わる情報に触れる機会や、団体間の交流とつながりを促進する場を創出することにより、相互理解を高め、地域共生社会の更なる充実を図ることを目的としたイベントです。

NTTグループではダイバーシティ&インクルージョンの一環として、障がいのある方々の雇用機会の拡大と、一人ひとりがありのままで安心して働ける職場づくりに取り組んでいます。当社も2020年に「NTT XR 視覚障がい者等体験VR」※の提供を開始し、障がい者サポートに関心をお持ちの方や障がい者雇用に取り組まれる企業を支えてきた経緯があり、この度のイベント出展の運びとなりました。

※ 本サービスはNTTグループが展開するXR*事業「NTT XR(Extended Reality)」の取り組みの1つです。

*XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。

https://group.ntt/jp/nttxr/index.html

2.体験VRについて

視覚障がい者の視点・視野を再現したVR動画をHMD(ヘッド・マウント・ディスプレイ)で視聴し、当事者の感覚を体験していただきます。

VRを活用することにより、何気ない日常の風景が、「視野障がい(視野狭窄・中心暗転)」「色覚障がい」「光覚障がい」の当事者からどのように見えているのか、実感をもって体験することができます。

※参考: https://www.nttls.co.jp/vr_disabilities

VRで再現している視覚障がい

視力障がい…全体がぼやける

視野障がい…視野狭窄、中心暗転

色覚障がい…特定の色が見えないなど

光覚障がい…明るすぎる、暗すぎる

VRコンテンツイメージ

中心暗転

光覚障がい

色覚障がい

3.イベントについて